Journal inhabituel d’une « première »

Titre original : Anatomie einer Erstbesteigung

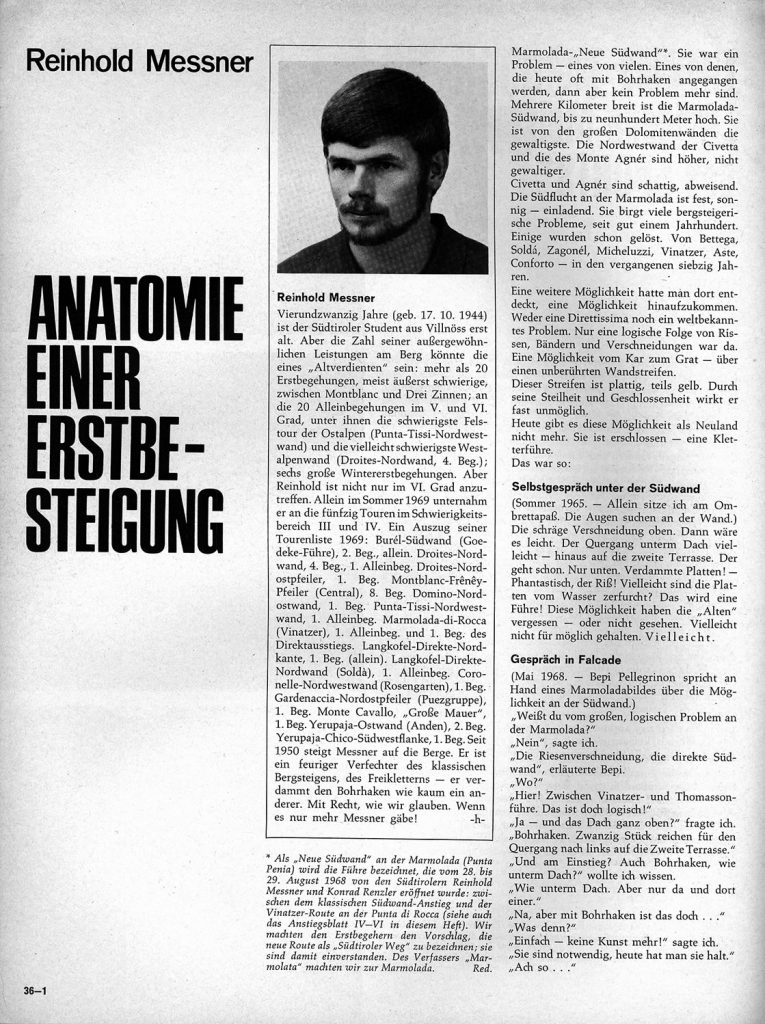

par Reinhold Messner

Traduction de Paul Bessière et Willy Dondio

C’était un problème comme tant d’autres : l’un de ceux que l’on affronte aujourd’hui avec désinvolture au moyen de pitons à expansion, annulant ainsi le problème que l’on prétendait résoudre.

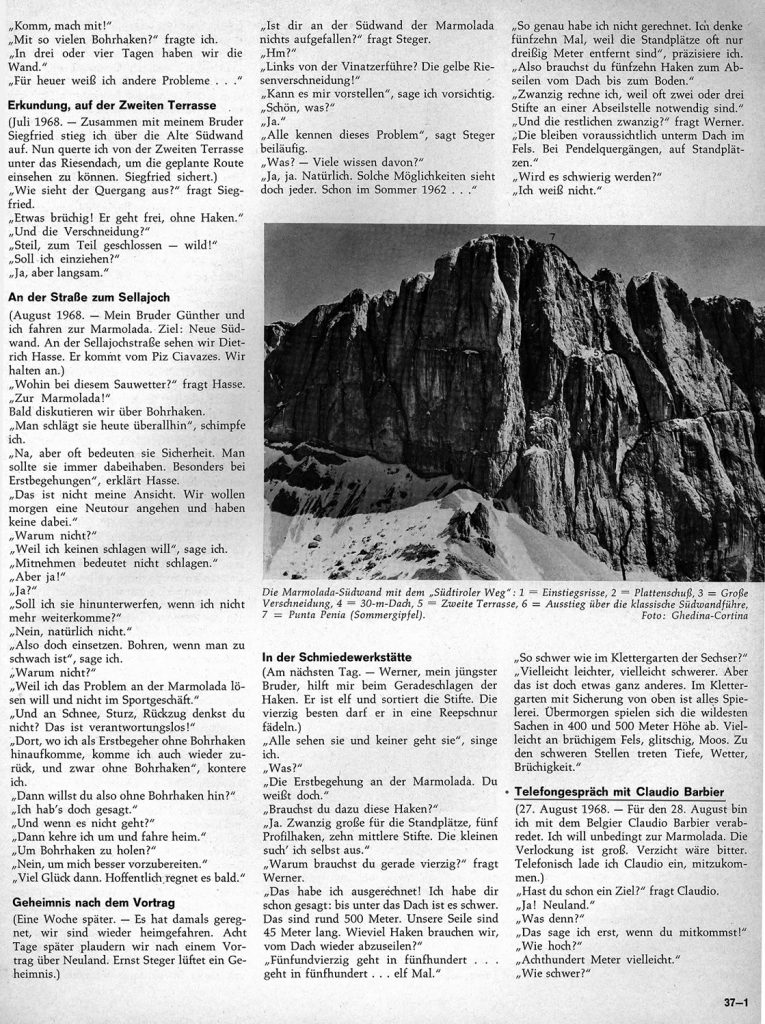

La paroi sud de la Marmolada est longue de plusieurs kilomètres et haute de neuf cents mètres. C’est sans doute la plus formidable de toutes les parois dolomitiques : la nord-ouest de la Civetta et la nord de l’Agner sont plus hautes, elle ne sont pas plus formidables. Civetta et Agner sont des parois à l’ombre, écartées : la sud de la Marmolada est ensoleillée, franche, accueillante. Nombre de grands alpinistes, résolvant l’un après l’autre chaque problème, y ont de longue date laissé leurs noms : Bèttega. Zagonel, Soldà, Micheluzzi, Vinatzer, Aste, Conforto, Egger… Et pourtant on avait découvert la possibilité d’une nouvelle voie qui n’était ni à la verticale du sommet, ni un problème fameux : c’était simplement une succession naturelle de fissures, vires et dièdres, une voie logique de la base à l’arête du sommet, au long d’un beau morceau de paroi vierge, fait de plaques jaunes et grises, si compactes et verticales qu’elles paraissaient quasiment impossibles. C’était donc une possibilité théorique d’ascension: aujourd’hui, c’est devenu une «voie» bien précise, je dirais même concrète.

Comment cela s’est fait, c’est ce que je voudrais raconter en quelques «coups de flash».

Soliloque au pied de la paroi

(Été 1965. Je suis au passo Ombretta, seul, fouillant la paroi des yeux.)

– Ce dièdre oblique là-haut : puis ça paraît facile. On doit pouvoir traverser sous le toit vers la seconde terrasse ; oui, ça doit pouvoir aller. Mais dans le bas ? Les damnées plaques !

– La fissure : fantastique. Peut-être les plaques sont-elles rayées par l’eau.

– Quelle voie splendide ! Elle a échappé aux anciens, ou bien ils l’ont dédaignée. Ou peut-être l’ont-ils jugée impossible. Qui sait ?

Conversation à Falcade

(Mai 1968. Bepi Pellegrinon parle d’une «possibilité» à la sud de la Marmolada. Il a en main une photographie.)

– Connais-tu le grand problème de la Marmolada ?

Je réponds non.

– Le grand dièdre, la sud directe.

– Où ?

– Ici, entre la Thomasson et la Vinatzer. C’est une voie tout à fait logique.

– Eh oui, eh oui. Mais… le toit tout là-haut ?

– Pitons à expansion. Une vingtaine suffiront pour la traversée à gauche, vers la seconde terrasse.

– Et à l’attaque ? Pitons à expansion là aussi ?

– Oui, mais seulement quelques-uns.

– Je comprends. Mais avec les clous à expansion…

– Eh bien, quoi ?

– Ce n’est plus un art, cela.

– Ils sont indispensables, il est heureux pour nous qu’ils existent.

– Tu le dis.

– C’est sûr. Alors, tu viens ?

– Avec autant de clous à expansion ?

– Nous ferons nôtre la paroi en trois ou quatre jours.

– Pour le moment j’ai d’autres problèmes…

Reconnaissance sur la seconde terrasse

(Juillet 1968. Avec mon frère Siegfried je suis monté jusqu’à la seconde terrasse par l’ancienne voie sud ; je suis maintenant en train de traverser sous le grand toit pour donner un coup d’œil au parcours qui me tient à cœur. Siegfried m’assure.)

– Comment la traversée se présente-t-elle ?

– Un peu friable, mais ça passe en libre.

– Et le dièdre ?

– Vertical, en partie fermé. Très délicat.

– Dois-je reprendre la corde ?

– Oui, mais doucement.

Sur la route du Passo Sella

(Août 1968. Günther et moi sommes en route pour la Marmolada, décidés à tenter la nouvelle voie de la face sud. Sur la route nous rencontrons Dietrich Hasse, qui revient du piz Ciavazes. Nous nous arrêtons.)

– Où allez-vous avec ce temps affreux ?

– A la Marmolada.

(On recommence à discuter sur les pitons à expansion.)

– Dorénavant, on les plante partout dis-je.

– Oui, mais parce que souvent ils représentent le salut. Il serait bon de toujours en avoir, et spécialement dans les nouvelles ascensions.

– Moi, je ne suis pas de cet avis. Nous entendons attaquer demain une voie nouvelle, mais nous n’emportons pas de pitons à expansion.

– Et pourquoi ?

– Parce que je ne veux pas en planter. On peut en dire autant pour tous les pitons. On peut être partisan d’en planter seulement quelques-uns, ou être tout à fait contre. Pour ma part je suis contre les pitons à expansion, et j’ai mes sérieuses raisons. Et comme je suis contre je ne les emporte en aucun cas.

– Les emporter ne signifie pas nécessairement les planter.

– Mais si !

– Et pourquoi ?

– Je devrais peut-être les jeter en bas si je me trouve en difficulté ?

– Non, mais…

– Alors, si je ne me sens pas capable de poursuivre sans eux, je devrai bien les planter !

– Et pourquoi pas ?

– Parce que je veux résoudre le problème en montagne et non dans le magasin d’articles de sport.

– Et tu ne penses pas au mauvais temps, à un accident, à la nécessité d’une retraite ? C’est bel et bien de l’inconscience.

– Là où je suis monté en tête sans clous à expansion, je suis à même de repasser également en descente. J’entends bien : sans clous à expansion.

– Alors, bonne chance. Et espérons qu’il pleuvra bientôt !

(Je reste avec Günther.)

– Je veux vraiment partir sans !

– Et si tu ne passes pas ?

– Je redescends et je rentre à la maison.

– Pour te munir de pitons à expansion ?

– Non, pour mieux me préparer.

Circonspection après la conférence

(Une semaine plus tard. Le jour du passo Sella, la pluie était venue, et nous étions rentrés chez nous, Aujourd’hui, après une conférence, nous bavardions sur les nouveaux problèmes. Ernst Steger se confiait.)

– N’as-tu rien observé sur la sud de la Marmolada ?

– Mmmmmm ?

– Ce dièdre jaune, à la gauche de la Vinatzer…

– Ah oui, il me semble.

– Il est beau, n’est-ce pas ?

– Il est beau.

– Ce problème est connu de tous.

– Comment ? Ils sont si nombreux ceux qui le connaissent ?

– Certainement. Ce sont des choses qui sautent aux yeux. Déjà dans l’été 1962. Mais sans clous à expansion, rien à faire.

Dans l’atelier du forgeron

(Le jour suivant. Mon frère Werner m’aide à redresser les pitons. Il a 11 ans et il est fier de son rôle : choisir les quarante meilleurs et les enfiler sur une cordelette. Je fredonne.)

– Tous la voient et personne n’y va a a a a…

– De quoi parles-tu ?

– De la nouvelle voie sur la Marmolada. Tu le sais bien.

– C’est pour celle-là que te servent les pitons ?

– Oui. Vingt grands pour les relais d’assurance, cinq profilés, dix de longueur moyenne. Les petits je les choisis moi-même.

– Pourquoi juste quarante ?

– Fais un peu le compte. Jusqu’au toit c’est difficile, et il y a cinq cents mètres de paroi. Nos cordes ont une longueur de quarante-cinq mètres.

– Combien faudra-t-il de pitons pour descendre du toit jusqu’à la base?

– Combien de fois quarante-cinq en cinq cents, en cinq cents… onze fois.

– Bien, mais il ne faut pas calculer trop juste et comptons quinze, car les rappels peuvent n’être que de trente mètres.

– Alors, quinze pitons pour descendre du toit jusqu’à la base.

– Exact. Toutefois j’en prends vingt, car il faut parfois en planter deux, ou même trois pour un seul et bon «ancrage».

– Et les vingt autres ?

– Ceux-là resteront probablement sous le grand toit, aux pendules et aux relais.

– Ce sera difficile ?

– Je ne sais pas.

– Difficile comme le sixième degré des rochers d’entraînement ?

– Peut-être moins, peut-être plus. Mais c’est très différent. A l’entraînement, avec l’assurance du haut, c’est à peine plus qu’un jeu. Mais après deux jours, les passages les plus difficiles seront à quatre ou cinq cents mètres d’altitude. Le rocher pourrait être friable, ou visqueux, ou couvert de mousses, le temps peut changer à l’improviste : toutes ces inconnues s’ajoutent à l’effet psychologique de l’altitude…

Au téléphone avec Claudio Barbier

(27 août 1968. J’ai rendez-vous avec Claudio Barbier pour le 28, mais je ne peux attendre : je veux aller à tout prix à la Marmolada, la tentation est trop forte, le renoncement serait trop amer. Au téléphone, je l’invite à participer à l’entreprise.)

– Tu as déjà un programme ?

– Oui, quelque chose de nouveau.

– Quoi donc ?

– Je te le dis seulement si tu viens.

– Quelle hauteur ?

– Peut-être huit cents mètres.

– Difficulté ?

– Peut-être sixième degré, peut-être impossible.

– Pourquoi impossible ?

– Parce que je veux la faire sans pitons à expansion.

– Si tu es tout le temps en tête, ça va. Je reviens des Alpes occidentales et je suis à court d’entraînement des doigts.

– Mais, si tu as fait le Bonatti au Dru…! Et puis, Claudio, tu es toujours entraîné, toi !

– Oui, mais plusieurs semaines sont déjà passées. Faisons d’abord une course d’entraînement.

– J’envisageais la cordée réversible, je ne peux pas attendre.

– Cette affaire est trop problématique.

– Alors à une autre fois.

«Je suis à toi dans les deux heures»

(Dix minutes plus tard. Konrad Renzler est marchand de vin, mais sa condition physique est toujours excellente.)

– Konrad, je connais une voie nouvelle.

– Où ?

– Sur la Marmolada. Je ne peux plus attendre : as-tu le temps de venir immédiatement ?

– Le temps non, la volonté oui.

– Peux-tu être ici dans deux heures ?

– Va bene.

Pourquoi justement «cette» paroi ?

(Werner et Hubert nous accompagnent en qualité d’assistants. Ils devront attendre notre retour au bivouac du passo Ombretta. Maintenant, ils veulent savoir un tas de choses.)

– Ça sera une grande première ?

– Comment te dire si ce sera une grande première. Ça dépend.

– De quoi cela peut-il dépendre pour que tu l’appelles ainsi ?

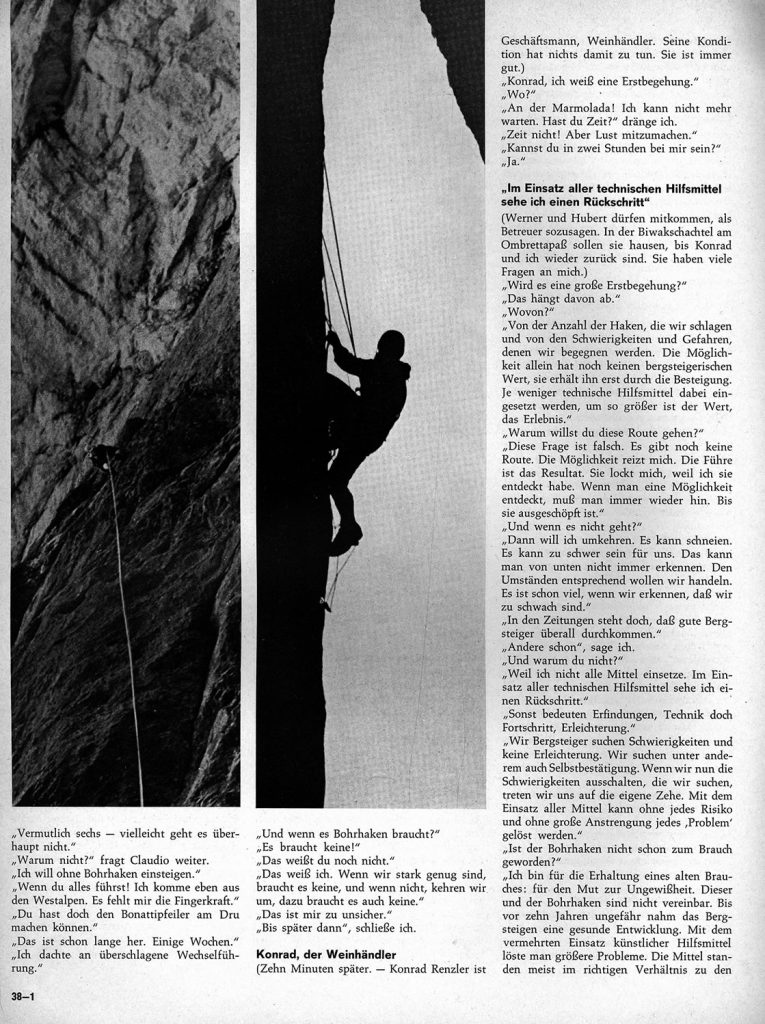

– Du nombre de pitons que nous devrons planter, des difficultés et des périls que nous rencontrerons. Pour le moment, la «voie» n’est qu’une possibilité théorique, ce qui n’a en soi aucune valeur ; elle acquerra de la valeur seulement par la manière dont elle sera réalisée. Plus l’emploi des moyens artificiels sera faible, plus la valeur de l’ascension sera importante.

– Pourquoi veux-tu faire précisément cette voie ?

– La question est impropre : la voie n’existe pas encore. Ce qui m’attire c’est la «possibilité» : la «voie» en sera éventuellement le résultat. La possibilité m’attire parce que je l’ai entrevue, et quand nous entrevoyons une possibilité, nous en restons fascinés jusqu’à ce que nous l’ayons réalisée.

– Et si vous ne réussissez pas ?

– Alors nous reviendrons en arrière. Il peut se mettre à neiger, ou les difficultés objectives pourraient être trop fortes pour nous : on ne peut pas toujours bien juger depuis le bas. Nous agirons suivant les circonstances, et si nous nous rendons compte que nous sommes trop faibles, ce sera déjà une bonne chose que nous aurons apprise.

– Mais les journaux écrivent qu’un bon grimpeur doit pouvoir passer partout.

– Les autres, oui, peut-être. Mais pour ma part ce n’est pas le cas, je n’ai pas du tout cette prétention.

– Alors si les autres peuvent passer partout pourquoi pas toi ?

– Parce que je ne veux pas utiliser certains procédés, dans l’emploi desquels je vois seulement une régression.

– Mais les inventions techniques, ne représentent-elles pas un progrès, un avantage?

– Nous alpinistes, nous allons chercher les difficultés, et non la facilité, et dans les difficultés nous recherchons une affirmation de nous-mêmes. Pour cette raison, en réduisant avec les artifices techniques les difficultés que nous cherchons, nous ne faisons que nous tromper nous-mêmes. Parce que, en usant de certains procédés artificiels comme les pitons à expansion, n’importe quel problème peut être résolu sans risque et sans grande fatigue.

– Mais tous utilisent désormais les pitons à expansion.

– Je suis pour un usage plus ancien : celui du courage dans l’affrontement de l’inconnu. C’est un principe incompatible avec les pitons à expansion. Jusqu’à il y a environ dix ans, l’alpinisme se développait suivant une ligne saine et cohérente : pour résoudre les gros problèmes on devait naturellement faire un plus grand usage de moyens artificiels, mais ceux-ci se maintenaient en rapport équitable avec les difficultés. Puis quelques grimpeurs se mirent en tête de vaincre en droite ligne les parois surplombantes en les transperçant avec les pitons à expansion, et ils appelèrent cette besogne «progrès technique». Appuyés par la presse, ces ferrailleurs ont ensuite suggestionné les jeunes, et ainsi maintenant tous utilisent les pitons à expansion, ne se rendant pas compte qu’ils vont à l’envers du but. Il est naturel et juste que chaque génération désire faire quelque chose de plus que les précédentes : les nombreux records sportifs battus tous les ans en sont une preuve éloquente. Dans l’escalade également, des progrès ultérieurs seront possibles, mais seulement à la condition que l’usage des procédés artificiels soit limité.

– Mais pourquoi utilise-t-on autant ces pitons à expansion ?

– Parce que tous ont peur de leur propre faiblesse et des inconnues de la montagne. Ils oublient toutefois que les inconnues font partie intégrante de l’alpinisme, tout comme la base et le sommet font pareillement partie du mont.

– En définitive, que sont ces inconnues ?

– Je vais essayer de te l’expliquer avec un exemple. Le grimpeur est toujours sûr de pouvoir poser un piton à expansion jusqu’à un mètre environ au-dessus du piton précédent déjà posé, et ensuite de pouvoir passer n’importe où, mais il ne peut nullement être aussi sûr de pouvoir surmonter certains passages problématiques en escalade libre. C’est cela l’inconnue, ou tout au moins une partie de l’inconnue ; ne pas savoir si, et comment, nous réussirons à vaincre les passages difficiles sans «voler»; l’autre partie tient aux événements accidentels, aux changements imprévus du temps.

– Et Konrad, quel type est-ce ? Ça lui plaît d’affronter toutes ces inconnues ?

– Konrad est au diapason, un compagnon de confiance et intelligent. Il a fait la première hivernale de la nord de la cima Dodici (ou Croda dei Toni). Son compagnon a volé et s’est évanoui. Nuit, bivouac, gel : pas une âme qui vive aux alentours ; et bien pourtant, le matin suivant, ils ont atteint le sommet.

Consultation

(Au passo Ombretta, le soir du 28 août, Konrad et moi attendions le coup de vent qui devait balayer les brumes de la paroi sud. Les brouillards traînaient spectaculairement le long de l’immense paroi. Une éclaircie vers le haut: on entrevoit la seconde terrasse. Je peux maintenant indiquer à Konrad la voie que j’ai en tête.)

– Nous bivouaquerons là-haut, au début du grand dièdre.

– Si nous parvenons jusque-là !

– Nous pourrions éventuellement aller jusqu’à cette niche plus bas, un peu à gauche.

– Et le dièdre ? Une journée sera-t-elle suffisante ?

– Certainement. Le dièdre, nous le ferons en libre.

Au bivouac

(29 août. Werner et Hubert dorment au bivouac du passo Ombretta. L’un des deux se réveille, se met à l’écoute. Il pleut. Est-ce la pluie qui l’a réveillé ? Oui, non… Les autres sont dans la paroi ! Les gouttes battent fortement sur le toit de tôle. Pas d’autre bruit. Il regarde sa montre : trois heures et demie. Il écoute encore la pluie.)

– Werner, Werner : il pleut !

– Beh… ils ont un sac de bivouac.

– Et si là-haut il neige ? Ils devront faire marche arrière ?

– Je ne sais pas. J’ignore ce qui se passe là-haut… Il fait froid, comme hier. Il est probable qu’il neige plus haut.

– Que faisons-nous si demain ils ne reviennent pas ?

– Nous attendrons.

– Et si plus tard ils ne reviennent toujours pas ?

– Ils reviendront. J’ai confiance. Ils reviendront j’en suis sûr.

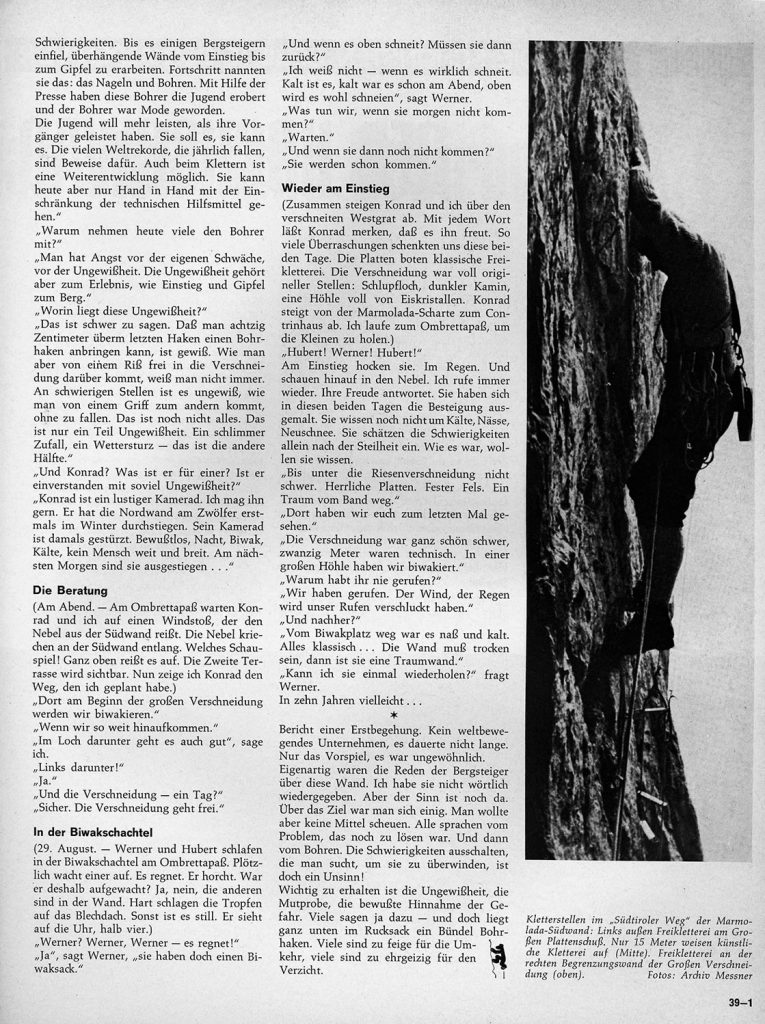

De retour à la base

(Nous descendons, Konrad et moi, par l’arête ouest couverte de neige. De rares paroles de Konrad traduisent sa joie intérieure. Quelle surprise nous ont réservée ces deux jours ! Escalade libre, classique, sur les plaques ; plusieurs passages originaux dans le dièdre ; le trou, la cheminée obscure, une grotte remplie de cristaux de glace… De la forcella Marmolada, Konrad descend à droite vers Contrin, tandis que je coupe à gauche en direction du passo Ombretta pour retrouver les garçons.)

– Hubert ! Werner ! Hubert !

Ils sont assis au pied de la paroi, sous la pluie, scrutant le haut de la muraille entre les sautes de brouillard. Je les appelle encore et j’entends leurs voix exultantes. Depuis deux jours ils rêvent dans l’enthousiasme de la victoire : ils sont insensibles au froid, aux vêtements trempés, aux brumes. Pour eux la paroi est difficile seulement parce qu’elle est verticale et très haute. Maintenant ils veulent savoir comment ça s’est passé.

– Pas trop difficile jusqu’au-dessous du grand dièdre : plaques magnifiques, rocher excellent. Un rêve. A partir de la vire au-dessus c’était un peu plus dur.

– C’est là que nous vous avons vus pour la dernière fois.

– Le dièdre était difficile, sur une vingtaine de mètres nous avons dû pitonner. Nous avons bivouaqué dans une grande caverne.

– Pourquoi n’avez-vous jamais appelé ?

– Nous avons appelé mais nos voix se seront perdues dans la pluie et dans le vent.

– Et puis ?

– Après le bivouac, tout était froid et mouillé. On a tout fait en escalade classique. Quand le rocher est sec, c’est une paroi de rêve !

– Je pourrai moi aussi la faire un jour ? demande Werner,

– D’ici dix ans, peut-être…

Ceci est la chronique d’une première ascension, ou, mieux, de sa gestation. Cela n’a pas été une entreprise à exciter le monde entier, ne serait-ce que parce qu’elle n’a pas duré de nombreux jours. Nous avons ouvert sur la paroi sud de la Marmolada une nouvelle voie entièrement traditionnelle, je dirais même naturelle ; ce qui au contraire m’a semblé assez inaccoutumé, fut le prologue.

A y bien penser, les discours des alpinistes au sujet de cette paroi étaient assez singuliers. Je ne les ai pas racontés mot à mot, mais j’en ai donné le sens exact. Ils étaient tous d’accord sur le but, et tous pensaient user à outrance des procédés artificiels. Ils parlaient d’un problème à résoudre, mais ils parlaient de «forer» : pitons à expansion, pour éliminer ces difficultés que nous recherchons avidement afin de pouvoir les vaincre.

Pourquoi vouloir absolument détruire ce à quoi l’on aspire ? Quelle absurdité il me semble ! Nous devons absolument sauver «l’inconnue» dans l’alpinisme, l’épreuve du courage, l’acceptation du risque. Nombreux sont ceux qui se déclarent d’accord sur ce principe, mais au fond de leur sac on trouve toujours le piton à expansion et le poinçon pour forer. Beaucoup sont trop mesquins pour accepter de revenir en arrière, trop ambitieux pour savoir renoncer à un succès qui est finalement apparent et sans profondeur. Qu’il plante des pitons à expansion, celui qui trouve juste de le faire, mais qu’ensuite il ne vienne pas parler de problèmes, de solutions, de victoires : qu’il parle au contraire de fatigues technico-artisanales et de violence mécanique faite à la montagne. Non, l’alpinisme ne peut se réduire, au moins pour moi, à un travail industriel ; ce serait en vérité le plus inutile et le plus absurde de tous les travaux que l’humanité a inventés.

La première version de ce texte a été publiée par Alpinismus (janvier 1969) puis par « Le Alpi Venete » (C.A.I., 1er semestre 1969).

La présente traduction est parue dans « La Montagne » d’avril 1970.